車なしで旅行するとき、何を持っていけば快適に過ごせるんだろう?

そんな悩みを抱えていませんか?

本記事では、そんなあなたの悩みを解決します。

✅ 本記事の内容

- 車なし旅行で「絶対に持っていくべき持ち物」がわかる

- 荷物を軽く・コンパクトにまとめるコツがわかる

- 公共交通・徒歩・深夜バスでも快適に過ごす方法がわかる

✅ 本記事の信頼性

- 車なしで北海道から九州まで、44都道府県を旅したリアルな持ち物リスト

- 深夜バス・電車・徒歩旅を30回以上も経験

- 国内と総合の「旅行業務取扱管理者資格」と「世界遺産検定2級」を取得済み

この記事を読むと、あなたの旅の準備がスムーズになり、「身軽でストレスのない旅行」が実現できます。

「車なしでも快適に旅を楽しみたい!」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

車なし旅行の持ち物チェックリスト【全体の概要】

車なし旅行は、荷物の軽さ=快適さです。

まずは「何をどんな基準で持っていくべきか」を全体で押さえておきましょう。

まずは基本!車なし旅行に必ず持っていきたい必需品一覧

車なし旅行では、移動中に自分で荷物を持つため、「軽くて多機能」なアイテム選びが重要です。

主な必需品は以下の通りです。

- スマホ・充電器・モバイルバッテリー

- 現金・クレジットカード・ICカード

- 着替え(必要最低限)

- アイマスク・イヤホンなどの快適グッズ

- 折りたたみ傘・飲み物

- 紙メモ・筆記用具・クリアファイル

これらは、交通機関・宿泊・観光のどれでも役立ちます。基本的に通常の旅行と変わりません。

特に1人旅行では、スマホと充電環境は、地図・支払い・連絡すべてに関わる“命綱”です。

車移動と何が違う?「車なし旅行」で持ち物を工夫すべき理由

車旅行ではトランクに荷物を積めますが、車なし旅行ではすべてを背負って移動します。

だからこそ、荷物を軽くする工夫が必要です。

具体的には、

- 「必要最低限+汎用性の高いアイテム」を選ぶ

- 「荷物を二重に持たない」

- 「現地で調達できるものは持たない」

これが基本ルールです。

荷物を軽く・コンパクトにまとめるための基本ルール

- 1泊2日でも1週間でもリュックに収まる量が上限

- 服は洗濯を前提にする

- 使わないものは即カット

軽量化のコツは、「あれば便利」より「なくても困らない」を判断基準にすることです。

持ち物①:着替えの量と服装の選び方

着替えは旅行準備で最も悩む部分です。

旅程・天候・交通手段に合わせて、無駄のない持ち方を意識しましょう。

着替えはホテル洗濯を前提に通常より減らすことも検討

1週間以上の旅なら、ホテルで洗濯できるかを事前に確認。

洗濯を前提に服の量を半分にすることで、荷物を大幅に減らせます。

深夜バス・徒歩移動の服装ポイント

深夜バスの中は予想以上に寒く、着替えも難しいです。

そのため、暖かい日でも長袖で乗車するのがおすすめ。

防寒と動きやすさを両立するために、

- 薄手のフリース

- ストレッチ性のあるパンツ

を選びましょう。

トレッキングをする場合の服装・装備の工夫

トレッキングを予定しているなら、登山用シューズ・雨具は必須です。

ただし、移動時にリュックに入れず「着て行く」ことで荷物を減らせます。

熊が出るようなところでは、熊鈴などの対策も忘れずに。

持ち物②:スマホ・充電系アイテム

スマホは、車なし旅行の“ナビ・チケット・財布”をすべて担う重要アイテムです。

スマホは“旅の命綱”|地図・決済・アプリをフル活用する準備

旅行アプリや地図アプリを事前にダウンロードしておきましょう。

おすすめは以下の3つです。

- ジョルダン乗換案内、NAVITIME乗換案内などの時刻表・経路検索アプリ(ジョルダンなら一部の1日乗車券を購入・表示可能)

- Google Mapsなどの地図アプリ(地図)

- YAMAPなどの登山アプリ(山登り、トレッキングをする場合)

軽量モバイルバッテリーの選び方と持ち歩き方

モバイルバッテリーは「大容量より軽量」が基本。

何度も充電できる環境を確保すれば、1回分の容量で十分です。

持ち物③:紙のメモ・クリアファイル

スマホが使えなくなったとき、あなたを助けるのは「紙の情報」です。

スマホが使えなくなった時に備える紙メモ

行程・連絡先・料金など、重要情報をメモしておくと安心です。

特に、停電や通信障害時に役立ちます。

クリアファイルでパンフレットや御朱印をきれいに収納

バッグの中に複数枚入れておくと、

- パンフレット

- 書置き御朱印

- クーポン券・金券

をきれいに整理できます。濡れ・破れからも大体守ってくれます。

持ち物④深夜バス・電車の移動を快適にするグッズ

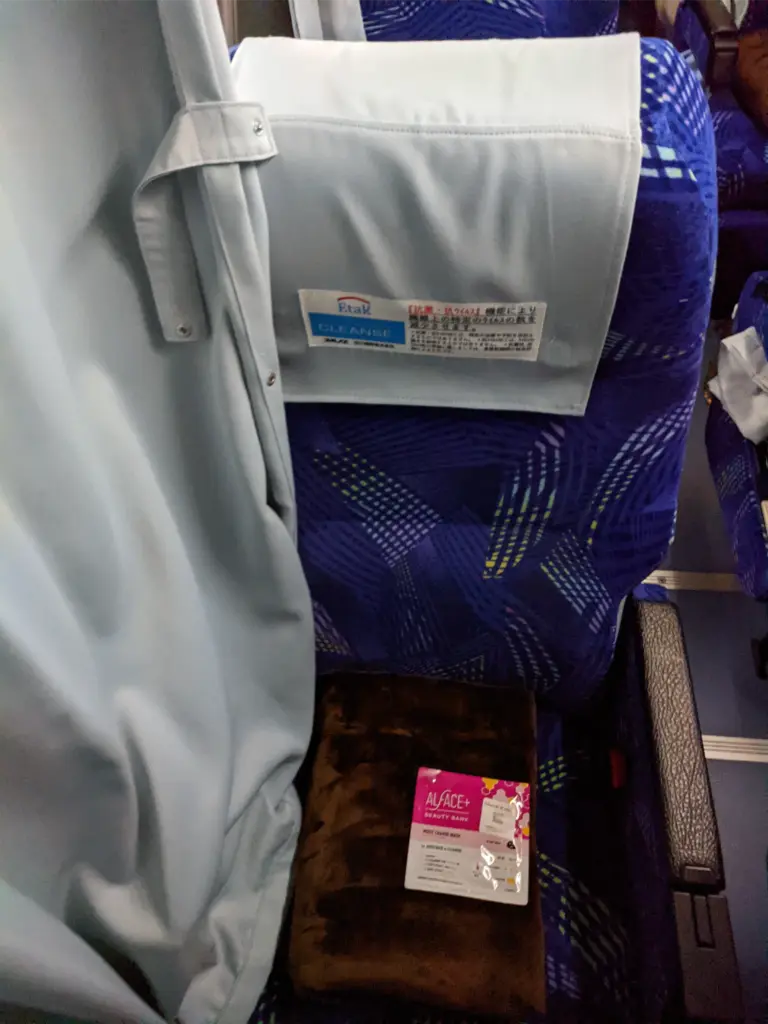

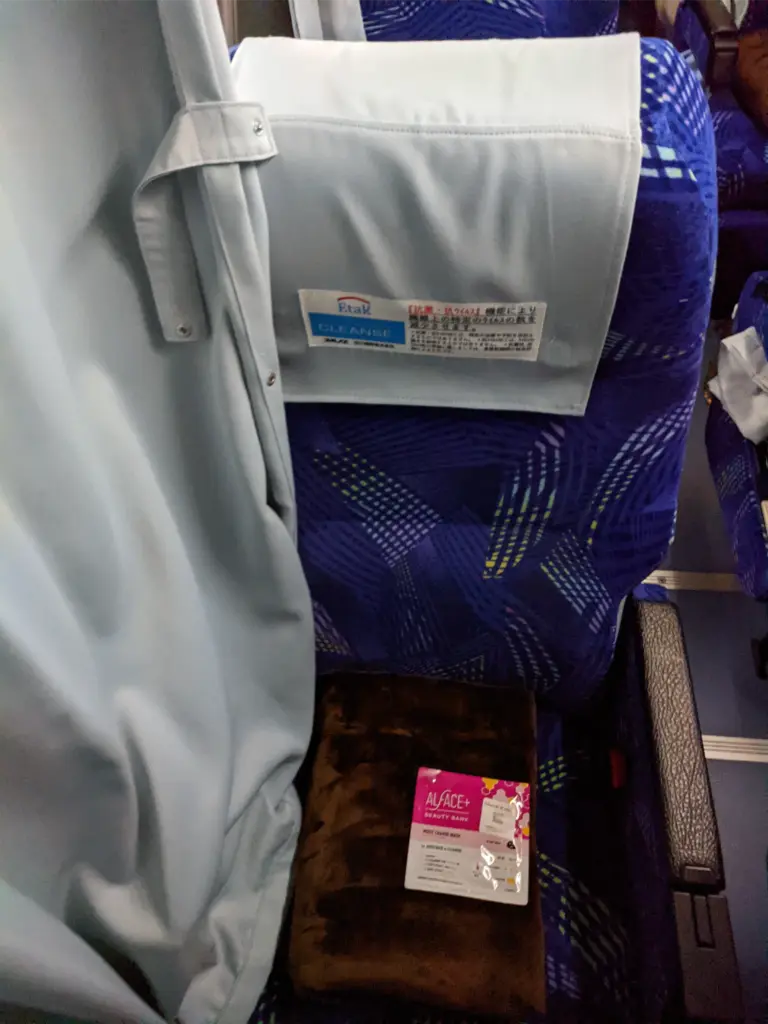

深夜バスや長距離列車での移動では、いかに光と音を遮って休めるかが快適さのカギになります。

外のライトや車内灯の明かり、バスのエンジン音や他の乗客のいびき…。

これらをどれだけ遮れるかで、睡眠の質が大きく変わります。

アイマスクは装着感重視で選ぶのが正解

深夜バスや電車で快眠するには、アイマスクは欠かせません。

車内灯や街灯などの光を遮ることで、睡眠の質が大きく変わるからです。

バス会社によってはアイマスクをサービスで配布してくれることもあります。

しかし、薄手の簡易タイプが多く、長時間着けていると耳や目の周りが痛くなることもあります。

そのため、「配布されるものがあるから大丈夫」と思わず、装着感の良いアイマスクを自分で購入して持っていくのがベストです。

立体構造で目元に圧迫感が少ないタイプや、肌触りの良い素材のものを選びましょう。

ノイズキャンセリングイヤホンで「静けさ」をつくる

深夜バスでは、ノイズキャンセリングイヤホンがあるだけで快適さが段違いです。

エンジン音や周囲の話し声、いびきなどの雑音を大幅にカットできるため、

静かな環境で休むことができます。

ワイヤレスでも充電が長持ちするタイプを選び、

イヤーピースが耳にフィットするものを選ぶと◎。

音楽や環境音を小さく流すことで、さらにリラックスして眠れます。

「静けさを持ち運ぶ」つもりで、ノイズキャンセリングイヤホンは必ず用意しましょう。

筆者はBose QuietComfort Ultra EarbudsでASMRを聴いています。

プラスαで快適になるおすすめグッズ

筆者は持って行っていませんが、長時間同じ姿勢が続く移動では、首や足への負担がかかります。

より体の負担を減らしたいなら、快眠サポートグッズを追加しても良いと思います。

ネックピローで首を支え、スリッパで足をリラックスさせることで、体への疲労がぐっと減ります。

ネックピローは、エアータイプを選べば、荷物も増えません。

深夜移動の快適さを左右するのは、「小さな工夫の積み重ね」です。

光・音・姿勢の3点を整えて、翌日も元気に旅を楽しみましょう。

持ち物⑤:荷物を軽くするバッグ・収納アイテム

バッグ選びで快適度は大きく変わります。

リュックサックの選び方|軽量・防水・収納力を重視

「リュックに荷物が全部入る」が理想。

防水性と背負いやすさを優先し、お土産用スペースは最初から確保しておくと安心です。

筆者は30LサイズのGregoryのジャーニーマンを使っています。

小さめバッグの使い分けで旅をもっと身軽に

観光中は、大きな荷物を預けて小さいバッグで行動。

必要なものだけ持ち歩くことで移動のストレスを減らせます。

ビニール袋・エチケット袋を活用した整理術

濡れ物・着替え・お土産などの仕分けに便利。

複数枚持っておくと、思わぬ場面で役立ちます。

持ち物⑥:お金・支払い系アイテムと注意点

キャッシュレス時代でも、現金ゼロは危険です。

特に車なし旅行では「現金がないと詰む」場面が少なくありません。

交通系IC・スマホ決済をメインに、現金は非常用の命綱として持ちましょう。

クレジットカードが使えない場所の対策と小銭の重要性

神社仏閣は基本現金のみ。地方の食堂も現金のみが多いです。

特に神社仏閣はおつりが出ないように、100円玉・500円玉を多めにしておくと安心です。

筆者は小銭を作るために、自販機や商店であえて飲み物を買うことがあります。

お守り代わりに持っておくと安心な金額の目安

個人的には、タクシー代、もしもの宿泊・帰宅に備え、3万円の現金を目安に、分散して持つのがおすすめです。

持ち物⑦:日用品・食料・その他のグッズ

意外と忘れがちなのが「日用品と軽食」。

事前に通販や料金が安い都市部で準備しておきたいところ。

歯ブラシ・髭剃りなどのアメニティは宿泊先の有無で判断

ホテルに備えがあれば不要。

バックパッカー宿なら自分で持参がマストです。

飲み物・食べ物は“都市部で買っておく”

山間部や観光地では自販機や商店の売値が高いことも。

出発前にまとめて買うと節約できます。

筆者は日中は食べることを気にしないので、エナジーゼリーで過ごすことが多いです。軽くてすぐにエネルギーチャージができます。

折りたたみ傘・レインウェアは常に持っておく

ゲリラ豪雨や山間部の天候変化は突然です。

傘は小さくても良いので、外に出るときは常備が鉄則です。

持ち物⑧:趣味・目的に合わせたもの

旅の目的によって、必要な持ち物は変わります。

登山・聖地巡礼・食べ歩きなど、旅の目的ごとに必要なものは忘れずに持って行きましょう。

今回は筆者の場合として、神社仏閣巡りのために持って行くものを書きます。

御朱印巡りに必要なアイテムと濡れ防止の工夫

私は御朱印帳は神社用・寺院用を分けて持っています。両面で100ページある大きいものです。

御朱印帳は、濡れ防止のために、袋に入れておきたいです。

書置き御朱印を受取当日に貼るためスティックのりも持参

場所により、御朱印が直書きか書置きかが異なるため、書置きだった場合、翌日の旅行に備えて、その日の内に御朱印帳に貼りつけたいところ。

紙がしわになりにくいタイプのスティックのりを選び、きれいに貼りたいですね。

登山・聖地巡礼・食べ歩きなど、旅の目的ごとに最適化するとさらに快適になります。

まとめ|車なし旅行の持ち物は「軽さ×快適さ×安心感」で決めよう

車なし旅行では、軽さと安心感のバランスが最も大切です。今回は筆者の過去の経験をもとにまとめました。

持ち物を厳選して準備すれば、あなたも「どこへでも身軽に行ける自由な旅」ができるようになります。

実際に持っていて良かった、いらなかった、不足していたという感覚は、人によって異なります。

実際に経験をすることで、次回に繋げて、さらに快適な車なし旅を楽しんでください。

最初からすべて新品で揃えず、手持ちの範囲で始めて、不足しているところを補っていきましょう。